当機はパネル上メインディスプレイのすぐ手前に「SYNTH, LEAD, BASS...」等と書かれた横並びの8つの音色カテゴリーのボタンがあり、さらに取扱説明書の記述からも、それを使って効率良く音色カテゴリー別にプログラムを呼出せる機能が付いているものと思い込んでしまうが、実は当機には搭載されていない。

(内部ソフトウェアの誤動作を疑ってコルグのユーザーサポートにも問い合わせたが「従来機種のKingKORGから同じ仕様」とのことで、これっぽっちも問題意識は持ってないらしい)

チューニングの狂いを心配する必要がないヴァーチャル・アナログシンセで、使えるプリセット音が多く、音も良い。ただしリバーブの音質は物足りなく感じる。

搭載波形の種類が多いので音作りはしやすい。

一方で、エンベロープジェネレーターはAmp EG.Filter EGの2機のみでそこから内部パッチでPitch EGとして流用する古臭い仕様。ADSRコントロールノブは1組しかなく、ボタンで2つのEG間を行ったり来たり切替えながら使うことを強いられるなど、不便さも随所に感じる。

専用グースネックマイクが付属していて、内蔵のボコーダーで遊べるのはポイントが高い。

パネル上のアサイナブル・コントローラーが手を離すとバネで中央に戻るジョイスティック1本だけなのは不便。

周波数可変の2バンドEQが付いているのは使い勝手が良い。

出音の面ではほぼ納得のいくレベルだが、実際使い始めて機能が分かってくるとプログラム選択に関する操作系の設計・作り込みは、世間一般の期待をはるかに下回る低レベルで雑なものだった。

さらにエクスプレッションペダルを使い始めてすぐに音量変化の違和感に気付いた。

音色カテゴリー別のプログラム呼出し機能を持ったシンセとしては、当機より28年早い1996年発売のENSONIQ MRシリーズ(当スタジオでも使用中)等があるが、それらと同じレベルの操作性を期待してると真実を知ったときの絶望感がハンパ無い。

(ENSONIQのは、ROM,RAM,および拡張カードなど複数のメモリ領域を全て横断して一括管理。36種類もの楽器・音色カテゴリー別、および保存メモリ領域別に呼出し可能な優れもの。)

当機はパネル上メインディスプレイのすぐ手前に「SYNTH, LEAD, BASS...」等と書かれた横並びの8つの音色カテゴリーのボタンがあり、さらに取扱説明書の記述からも、それを使って効率良く音色カテゴリー別にプログラムを呼出せる機能が付いているものと思い込んでしまうが、実は当機には搭載されていない。

(内部ソフトウェアの誤動作を疑ってコルグのユーザーサポートにも問い合わせたが「従来機種のKingKORGから同じ仕様」とのことで、これっぽっちも問題意識は持ってないらしい)

これから手に入れようと思っている方が買ってから混乱したり、ガッカリして涙で枕を濡らしたりしないで済むように、メーカーに代わって詳しく解説しておこう。

以下は当機種の基本モードとなる「PROGRAMモード」の動作について述べたものである。

まず当機の音色プログラムには「Category」という属性パラメーターがあって、カテゴリーボタンに書かれているのと同じSynth, Lead, Bassなど全8種類の音色タイプに加えて「User」からどれか1つを選んでセットするようになっている。ただし「User」にセットすることの意味・メリットは説明書に記述がなく不明。(この辺りからも仕様策定の不完全さが垣間見える)

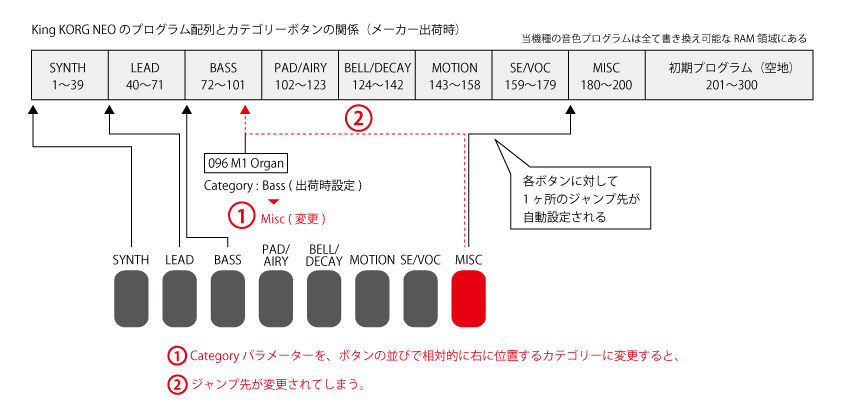

「このパラメーターをキーにしてカテゴリーの絞込みが実行されるのだな」と考えるのが普通だろう。ところが実は8つの音色カテゴリーのボタンで呼び出されるのは、300あるメモリーエリア上で、そのボタンに書かれたCategory属性がセットされた音色のうち、プログラム番号が最も小さいのもの1つだけ。

これは当機の操作体系から見た場合、プログラムパッチが呼び出される、と言うより「その番号にジャンプする」と言った方が視覚的にイメージしやすいと思う。

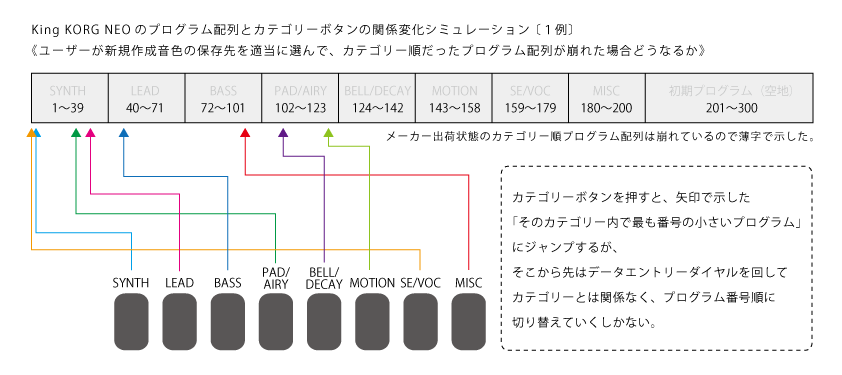

8つのカテゴリーボタンを押しても単に各1箇所のプログラム番号にジャンプするだけで、その後はカテゴリーとは無関係にメインディスプレイ右隣のデータエントリーダイヤルを回してプログラムNo.順に切り替えていくしかないのだ。

そこからダイヤルを右に回していったときに同じカテゴリー内の音色が続けざまに出てくるのはメーカー出荷状態のプリセットから音色カテゴリーの並びを一切変更していない場合、もしくはそれと同じようにSYNTH, LEAD, BASS ...といったカテゴリー別に区分けされ整然と配列されている場合のみである。

そして、この並びが1箇所でも変わるとおかしなことになる。

例えば、メーカープリセットそのままの状態だと72〜101番までの一連のパッチは全てCategory属性が「BASS」になっており、その中で96番には「M1 Organ」というパッチが入っている。

私の場合、

「これは《BASS》ではなく、エレピやオルガン系の音色が含まれている《MISC》(miscellaneous=その他)に分類しておいた方が使いやすそうだな」

と思ったので、Categoryパラメーターを「MISC」に変更して上書き保存した。

すると「MISC」のボタンを押したときにこの96番 M1 Organにジャンプするようになったのだが、そこからダイヤルを1段回しても隣り合ったプログラム番号95や97(=いずれもBASS)しか選べない。

そうすると他の「MISC」カテゴリーの音色を試すには・・・さらにダイヤルをぐるぐる回し続けて他のカテゴリーを通り抜けてやっとこさ先程までMISCカテゴリーの先頭だった180番まで辿り着くしかなくなった。

さっきまではMISCのボタンを押すだけで行けたのに、たった1箇所パラメーターを変更した結果このアホみたいな手間の増加。

つまりはプリセット音色の入っているところに元と違うカテゴリーの音色を作って上書きした場合も全く同じことが起きるので覚えておこう。

ここまでの図で見れば分かる通り、201〜300番にユーザーが保存したものについては飛び地のような位置関係になるので、楽をしたければとりあえずカテゴリーボタンをいくつか試して出来るだけ数字の大きいところにジャンプして、そこからダイヤルを右に回していって辿り着くしかなく、元からカテゴリーボタンの恩恵は無い。買ってきたばかりの状態で新しい音色を作り、201番に「Synth」カテゴリーで保存しても、プログラム1〜39の次は40(Lead)しか呼び出せない。

さて、ここまで読んだ方にお聞きします。あなたが期待するカテゴリーボタンの機能は、このようなものですか?

ハッキリ言って作業能率やユーザー目線での使い勝手などまるで考えられていない原始的で時代遅れな仕様、良く言えば 慌しい情報化社会から距離をおいて原点に立ち戻り、スローライフとミニマリズムを体現したプリミティブなインターフェイスデザイン である。

ジャンプ先が自動設定される挙動を見る限り、Categoryパラメーターをキーにした絞り込み機能の実装、そのOn/Off切替操作と状態表示を既存のLED内照式スイッチを使って実現することぐらい、コルグのソフトウェア技術者なら簡単に出来るはずだが、やらないのは特許絡みの問題でもあるのだろうか?

子供が喜びそうな起動時のド派手なイルミネーション・ショー。こういうの作るのは得意なんだねコルグさん・・・。

もう一つ大きな問題としては、オプションのエクスプレッションペダル(KORG EXP-2)を使った場合のペダル角度検出性能が非常に悪い。

しかもじわじわとゆっくり動かすほど分解能が落ち、最終的にはMIDI 1.0規格のコントロールチェンジ情報(128段階)の1/4程度、30段階ほどの荒いコントロール情報しか吐かなくなるので、無音からのフェードインは階段状の音量変化が目立ってしまい、実用はちょっと無理。

他のキーボードで同じ操作をしても、例えば24年も前に発売されたAlesis Andromeda A6 + Roland EV-5エクスプレッションペダルでも0〜127まで取りこぼしなく綺麗に出力されるし、KORGのUSB-MIDIキーボード K25(2006年発売) に付いている30mmストロークの小さなフェーダーでもしっかり128段階の分解能は確保されてるのに、最新の機械でなんだろねこのザマは。

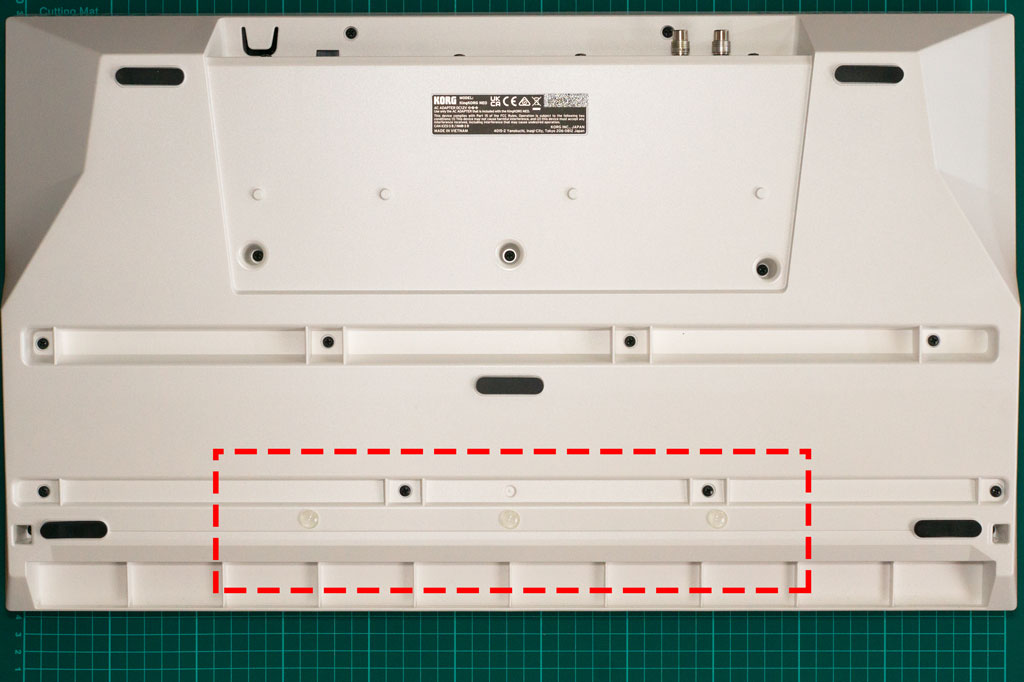

いかにも安っぽい弾き心地の鍵盤だが、主な原因はボディーの構造にある。

テーブルの上に置いて、中央の鍵盤真下辺りのボディーとテーブルの隙間を目視、あるいは指で触って確かめながら、もう片方の手で鍵盤を弾いてみるとボディーのたわみがはっきり分かる。

対策として、鍵盤下の数カ所にクッションゴムを貼り付け接地点を増やすと、ボディーの変形が抑えられ、弾き心地が改善する。

[画像クリックで拡大表示]

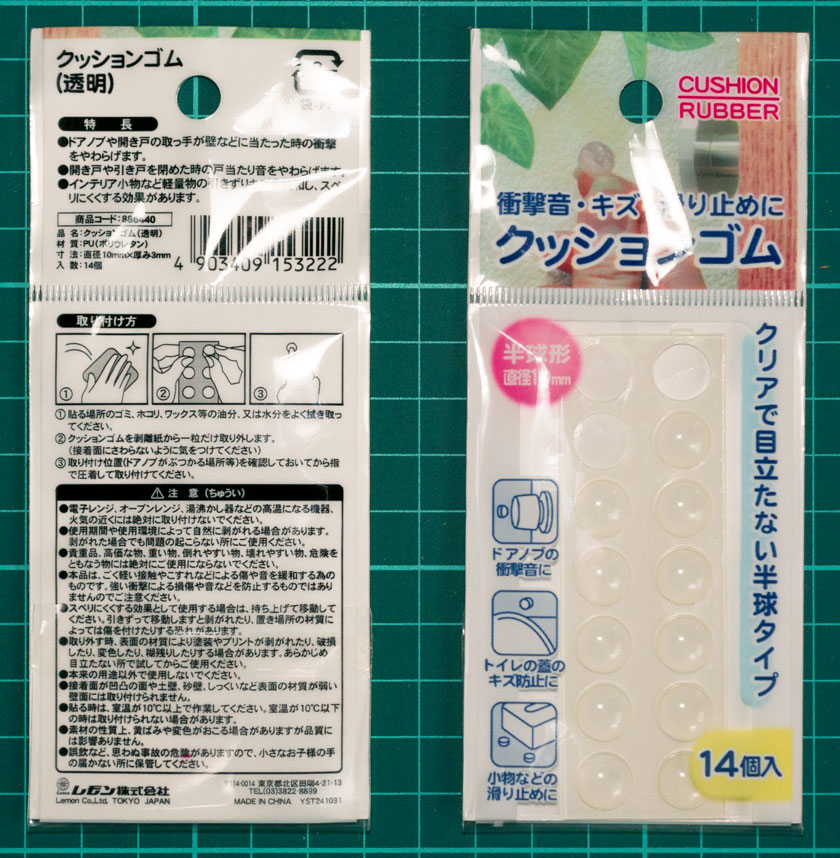

【参考品】

品名:クッションゴム 透明

寸法:10mm径×3mm厚

メーカー:レモン株式会社

JANコード:4903409153222

購入場所:ダイソー(他店でも取扱いあり)

[画像クリックで拡大表示]

同等の予算とサイズ感で弄り甲斐のある新鋭国産VAシンセを検討中の方には、3〜4万円高くてもRoland GAIA 2の方をお薦めします。(2024年10月時点)

● Back<<<